李守汉正带着上林民间文艺团体,以壮族图腾“蛙”为蓝本,演绎着象征风调雨顺的“蚂拐舞”。

李守汉带领的上林民间文艺团体,在全国各地宣传推介壮族文化,一次次为广西赢得了荣誉。

“自古山歌从口出,哪有山歌船载来”李守汉经常给上林的民间文艺工作者,传授唱山歌的诀窍。

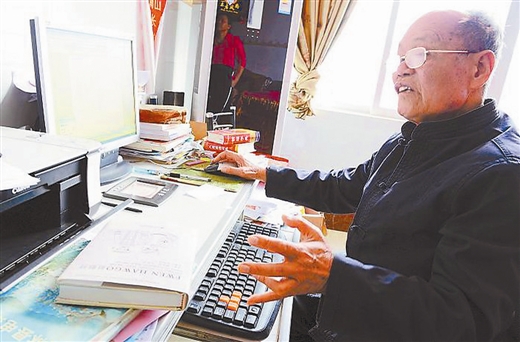

李守汉正在用电脑帮助记录山歌歌词,他在73岁那年开始学习电脑。 (该图片由被访者提供)

壮族文化有了新的传承人,李守汉带着两名重孙女练唱壮族山歌。

李守汉在给上林的民间艺术团体讲述壮族歌舞的精要。

四代同堂,一起传播壮族文化的一家人。

《壮族传统仪式歌:赶圩歌》的壮文书籍出版发行了,书中共收录了26个章节814首壮族民歌,共计16800句歌词。

该书出版前,出版社给作者之一、年过八旬的“壮族歌王”李守汉打了“预防针”:“这书可不会成为畅销书哦,赚不到钱的。”李守汉回应:“我不要钱,你们帮着把广西的壮族文化传递出去,就够了。”

9月初,记者专程赴上林县,采访了李守汉这位壮族文化的“守护者”。

他,守护壮族文化数十年

要在上林县找到现年81岁的李守汉是很容易的事,当地称他们家为“上林第一家”:四代同堂的李守汉家有30多口人,成员间宽厚包容,儿孙人才辈出。

和谐的家庭气氛,给李守汉带来了做工作的充沛动力。

李守汉13岁开始唱山歌,20岁起自己写山歌,并展开了对壮族文化等“非遗”艺术的保护,至今已搜集整理了各类壮族山歌百万余字,曾荣获中央文化艺术协会颁发的文艺家金奖,并被广西山歌学会授予“广西民间歌王”称号。

在很多研究壮学壮文化的专家眼中,李守汉有着用勤奋及悟性垒砌起的传奇。数十年来,他已从民间挖掘出了1000多首山歌、4000多条壮族俗语、100多个完整的民间故事及三声部的叙事诗式壮族民歌。

“我收集山歌时,对原歌词会坚持不改不增不减的原则,保留住壮族方言的原汁原味。”李守汉如是总结着。

他,将壮族山歌唱出了国门

80岁那年,李守汉以年纪最大的考生的身份,参加了广西首次壮语文化水平考试。为了记录下山歌歌词,李守汉在2005年即73岁那年,学起了电脑,起初是看着说明书,后来就向孙子讨教,“现在啊,我会网购,我老伴的保健品,我上网买的,我还会发电子邮件。”

李守汉写剧本、写山歌,有自己的绝活,他所写的剧本《和谐家庭》在参加2012年南宁家庭情景剧展演比赛时,几分钟就唱哭了台下的评委及观众。

李守汉编写的山歌《哥哥种蔗妹种田》参加南宁市原生态民歌赛获得一等奖。此后该曲目又被选送到北京参加比赛,也获得了一等奖。这首山歌还被国家推荐到维也纳参加国际民歌赛。

他,让壮族文化开枝茂叶

李守汉从1999年的农历九月九开始,组织了上林县的第一支壮族民间文艺演出队,自己出路费、出钱做服装,自编自演壮族的山歌、舞蹈、小品,多次获得国家级奖项,带出了学生,带出了传承壮族文化的风气,使得上林县城的民间文艺团体从当年的1个,变成现在的23个。

李守汉默默地为壮族文化的传播所做的事,引起了当地党委及政府的关注与扶持,给人给钱给场地给予关心,当地开展宣传十八大、防艾、林业改革、无偿献血等活动,都会有李守汉老人的文艺队身影。

近几年来,李守汉所带领的壮族民间文艺演出队,在北京、烟台、贵阳等地的比赛中,频获金银大奖,向外界展示了壮族文化的特殊魅力。

李守汉透露,他不打牌不搓麻,现在每天除了做1个小时自编的体操外,其余大多时间都用于研究壮族文化,他希望能把民族的好东西好好地传播推广,让更多的人懂得有个伟大的民族叫壮族。

相关阅读xiang guan yue du

喻云林同志任广西壮族自治区党委常委

中共中央批准,喻云林同志任广西壮族自治区党委委员、常委。 【详细】

秀峰区新增四个文化旅游景点

4月24日,坐落于桂林市秀峰区桃花湾旅游景区内的阳太阳故居,游客络绎不绝,仔细观瞻书画作品、珍贵照片和物件,近距离领略老艺术家的艺术人生 【详细】

推进江州区生态文化旅游融合发展的思考

当前,崇左市迎来广西北部湾经济区发展规划、珠江—西江经济带发展规划和左右江革命老区振兴规划上升为三大国家战略的多重叠加机遇期,江州区应该把握机遇,按照“三角一圈”科学发展布局,主动融入崇左市“发现山水崇左·圆梦别样桂林”旅游发展战略,坚持生态环境保护 【详细】

推进江州区生态文化旅游融合发展的思考

当前,崇左市迎来广西北部湾经济区发展规划、珠江—西江经济带发展规划和左右江革命老区振兴规划上升为三大国家战略的多重叠加机遇期,江州区应该把握机遇 【详细】

区内外专家学者齐聚花山研讨骆越根祖文化 助力左江岩画申遗

4月20-22日,“骆越根祖 岩画花山——2015年骆越根祖文化传承与发展学术研讨会”在宁明举行,来自区内外专家学者齐聚花山脚下,共同探讨花山申遗和骆越根祖文化的传承与发展。 【详细】