阅读提示

去年以来,国内宏观经济下行压力大,社会投资渠道较窄,小微企业融资困难,由此造成一些地方高利贷活跃……对于非法集资,我区一直采取高压态势严厉打击,坚持“疏堵结合,防治并举”,使非法集资涉案人数、涉案金额呈总体下降趋势。不过,非法集资的陷阱依然花样翻新屡禁不绝。近日记者走访有关部门,了解非法集资的几种常用手段和典型案例,揭开“高回报”投资的真面目。

1 承诺高回报,“天上掉馅饼”

【现实案例】

2011年,轰动一时的广西“源益鑫”非法集资案的7名主犯因集资诈骗罪受到了法律的制裁,但广大受害者近6000万元的血汗钱再也拿不回来。他们的手段到底有多高明

2009年,邕宁人颜某成立了广西源益鑫投资有限公司,通过互联网、推介会、传单等途径,大肆向社会公众宣传“订单—消费—返利”的经营模式。

这种经营模式的“游戏规则”是:参与者只要向“源益鑫”交纳5元办理会员卡,就可以成为其会员。会员每月向公司交纳200元至6万元不等的“订单消费金”。会员交纳的“订单消费金”从第二个月开始,每个月可以获得所交现金50%的内部消费资金,这笔资金只能在公司内部的签约商家消费。从第3个月起,会员可得到当月所交现金30%的现金返利,于第4个月至第8个月,按每月递增50%比例返还现金,到第9个月,就按当月“订单消费金”的300%返还现金,整个投资返利的周期为9个月。

如此打着灯笼也找不着的诱人回报,吸引了众多群众参与其中。短短一年的时间,“源益鑫”发展会员7300余人,向社会公众非法集资1.12亿多元。

实际上,“源益鑫”除吸纳公司会员会费及“订单消费金”外,没有任何资金来源,是一个典型的“空壳公司”。“雪球”越滚越大,仅靠后来加入的会员交纳的消费金不足以付先前加入会员的返利及提成,“源益鑫”资金链终于断裂。

【专家点评】

暴利引诱,是所有集资诈骗犯罪分子欺骗群众的不二法门。不法分子为了吸引更多群众,往往许诺投资者以奖励、积分返利等形式给予高额回报,有些回报率甚至高达几百倍。为了骗取更多人的信任及参与,非法集资者开始是按照足额兑现先期投入者的本息,等达到一定规模后,便秘密转移资金,携款潜逃。一些群众急切求富和盲目从众,幻想一夜暴富,草率地倾其所有,最终造成不可挽回的损失。

2 编造假项目,骗人入泥潭

【现实案例】

近年来,租赁、承包、销售土地和林地等经营形势日益红火,经营公司屡屡失败的甲某看到了里面的“商机”,打起了销售林地的主意。他和无业人员乙某合伙,租下了一套写字楼,挂上公司的名牌,并招来业务员正式开始“经营”。

做好了准备工作后,他们来到附近的农村,与某村签订租赁林地40亩、租期10年的协议,然后印制投资合同,承诺以托管方式出售林地,年回报率为20%~40%。用这种方法,他们先后与70多名投资人签订560亩林地托管合同,骗取资金累计1050万元。除了小部分资金用于发放中介费,部分投资人的短期回报,其余大部分资金均被两人挥霍一空。

【专家点评】

在上述案件中,甲某等人对外宣传购买林地每年有20%~40%的回报率,高出当时国家规定的银行利率十余倍,确实吸引投资人眼球。但投资人万万没想到,甲某等人真实租赁土地的面积与销售的面积相差甚远。部分一开始抱着将信将疑态度的投资人,由于得到了甲某等人承诺的回报而放松了警惕,加大投资或向亲朋好友介绍“好项目”,步步踩入泥潭。

在这一类非法集资中,不法分子大多以某公司的名义,打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号,以订立合同为幌子,编造农业种养、集资建房、商铺返租等虚假项目,承诺高额固定收益,骗取社会公众投资。

3 装点门面,披合法外衣骗人

【现实案例】

这是一件发生在南宁市的真实案例。为了扭转负债经营的局面,南宁市某证照齐全的正规广告公司打起了歪主意。

该公司利用对外发行的平面广告,以每个版面2000元至1万元不等的价格,向社会公众重复出售广告版面经营权,以收取代理保证金为名,变相筹集资金,并从所筹资金中拿出部分作为高额回报,吸引社会公众参与。

为了达到出售更多的虚拟广告版面经营权,变相筹得更多资金,该公司向客户承诺,可将所购买的版面委托该公司进行经营,同时每期给予18%至50%的高额回报。该公司通过重新制定待遇优厚、诱人的公司内部奖励管理制度,吸引200多名群众先后加入该公司做业务员,作为公司宣传拉广告的代理。

由于“回报率高,投资周期短”,仅一年多时间,就有上千名群众与该公司签订了版面代理合同,交纳巨额广告版面代理保证金,该公司仅在广西区内就累计吸收资金近一亿元。最终,因为重复出售广告版面,超过其经营规模,该公司无法支付客户的回报导致资金崩盘,公司高管携款潜逃。

【专家点评】

对于一家证照齐全、有固定经营场所的公司,许多客户都会产生一定信任感。利用人们的这种心理,不法分子进行诈骗前,往往会成立公司,办理完备的工商执照、税务登记等手续,在豪华写字楼租赁办公地点,聘请名人做广告等,以实际经营活动给其非法目的披上“合法外衣”,骗取群众的信任。导致许多受害者发现上当时追悔莫及。

记者综述

莫落入“高回报”陷阱

纵观所有的非法集资案件,不管不法分子的手段如何翻新,都脱离不了承诺高回报这一共性。现实中,由于国内投资渠道相对狭窄,而投资理财需求日益旺盛,谁都希望自己的钱能在短短的时间内产生更多的钱。“高额回报”、“快速致富”投资项目往往令人心动,有的人明知其中风险但又心存侥幸,贸然参与。正是利用人们这种心理,不法分子屡屡得手。

在多起案件中,受害者多是知识水平和认识能力有限的普通群众,当大家实在无法看清是否非法集资时应该怎么做

金融界有关人士表示,当你遇到回报诱人的项目时,首先应对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率,看看是否过高。按照我国相关规定,超过国家规定贷款利率4倍以上的不受法律保护。多数情况下,明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。

其次,如果涉及高息存款、股票、债券、基金等项目,应通过政府网站查询相关企业是不是经过国家批准的合法的上市公司、是不是可以发行公司股票、债券,是不是国家规定的股权交易场所等,如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,就涉嫌非法集资。

如果实在无法决断是否非法集资,应多留个心眼,可向有关部门进行咨询,待了解详情后再做决定,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。

相关阅读xiang guan yue du

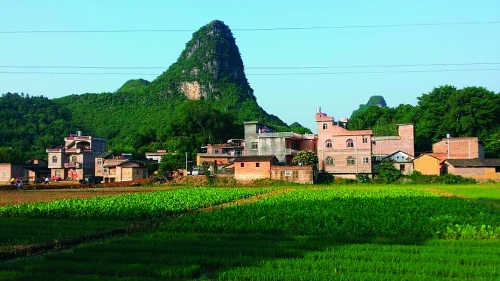

全区扶贫生态移民现场推进会与会人员在观看环江毛南家园展板

扶贫生态移民工程是自治区扶贫攻坚的重大战略和重点工程,为了进一步做好该项工作,4月27—28日,自治区在河池市召开了全区扶贫生态移民现场推进会。会议期间,与会人员先后实地参观了大化瑶族自治县生态民族新城,都安瑶族自治县农民进城创业园,环江毛南族自治县大安乡 【详细】

我区开展“美丽广西”乡村建设活动“回头看”检查

根据自治区党委、政府的要求,自治区乡村办最近组织了14个督查组分赴各地开展“美丽广西”乡村建设活动大检查“回头看”督查。督查发现,成效有目共睹,问题不容忽视 【详细】

最美人间四月天 花团锦簇看宾阳

四月的宾阳,桃红柳绿,繁花似锦,处处充满蓬勃的生机。自今年2月底以来,根据市委全力打造“花样南宁”城市新名片的决策部署,宾阳县按照四季有花、处处见花、生机无限、和谐宜居的总体要求,紧密结合“花样宾阳”“生态乡村”及县城中等城市规划,坚持2015年“花样南宁 【详细】

村民自发集资搞旅游的路该怎么走?

村民集资搞旅游遍地开花,但往往由于资金匮乏和经营管理等方面问题半途搁浅。如何让村民真正吃上“旅游饭”,与政府解决“三农”问题的目标相结合,时下已成为一个值得探讨的课题 【详细】

从螺蛳粉成超百亿元产业看柳州企业奋力创新抢抓机遇成果

全国门店超过5000家、网络日销2万袋,从街边地摊到登堂入室,从现煮现食到包装上市,从一个城市走向全国多个省市……小小的柳州螺蛳粉,成长为全国闻名的全产业链产品。 地方小吃柳州螺蛳粉成就超百亿元产业!连日来,这则让人振奋的消息传遍龙城街头巷尾。螺蛳粉的 【详细】