皎洁月光洒满了彝家小院。“现在开庭!”隆林各族自治县人民法院德峨法庭副庭长黄登林一声宣告,一场别开生面的庭审在全寨人的关注下开庭,其间既有法律条文解释,也有村寨“族老”讲道理,让原被告双方心服口服,达成了协议。

为减轻当事人往返法庭的经济负担,黄登林带领全庭法官坚持到村屯开展巡回审理案件,主动上门服务。农家院子、田间地头都成了开庭的临时场所,农忙季节,他们尽量利用晚上当事人收工回来的间隙主持调解。依靠多年民族地区法律工作摸索出的调解“杠杆”,黄登林撬开了一个个影响民族地区和谐稳定的“难关”。

找准民族习俗“支点”

2008年9月15日,西林县陈某匆匆赶到法庭汇报:情况紧急,请求法庭前往处理!原来,其民工在放炮采石时,有几颗碎石落到猪场村民杨某的祖坟上,按苗族风俗,祖坟被石头击中,就预示着后人没有前途和希望了。杨某发现后组织40多人将石场围住,要求赔偿损失。

此事处理不好,就可能引发群体性事件。黄登林感到事态严重,立即和一名法官驱车赶到现场。“黄法官来了,他最懂我们苗胞的心情。”现场有些群众认出黄登林,情绪稍微有些缓和。黄登林从法律法规的规定和民族习俗两方面给双方做工作,最后双方达成和解协议:陈某按苗族风俗在坟墓前当场杀鸡敬酒挂红,并补偿600元作为杨某的精神损失费。

德峨法庭地处隆林各族自治县南部山区,管辖德峨、猪场、蛇场3个乡,辖区面积844万平方公里,居住壮、汉、苗、彝、仡佬五个民族,少数民族人口占70%以上,是典型的少数民族聚居区。2004年,彝族法官黄登林从县法院本部来到德峨人民法庭工作,一转眼,他在法庭工作已是第七个年头。辖区群众信任他,有纠纷都乐于找黄登林解决,并亲切地称他为“彝族兄弟好法官”。

运用情感沟通“杠杆”

2009年农历新年将至, 原告文某以丈夫王某经常持刀威胁要杀其及其家人为由,一纸状书将其起诉至法庭。当时,德峨、猪场一带路面结冰湿滑,行车非常危险,且公路尚未通到当事人家,转车后还要步行两个多小时。

德峨法庭一些法官认为,等年后天气好转再办理案子,也未超过审理期限。黄登林却说:“能够及早解决问题,原告就可以早一点解除生命威胁。”他不顾自己正发高烧,与其他法官一道找王某协商,但前两次王某都故意躲开了。当法官们第三次出现在王某家时,他们的手脚都冻僵了,王某被法官的诚心所感动,主动烧火给法官们取暖,还羞愧地说:“前两次你们那么辛苦到我家,我还故意躲避你们,实在过意不去。我知道你们也做了我妻子思想工作,希望我们和好,但造成今天这种结局,责任在我,我同意离婚,今后不会再找她麻烦。”最终,双方达成离婚协议,友好分手。

借力使力巧拨千斤

在少数民族地区,以血缘关系为核心的家族与宗族观念在农村还有很深影响,那些威望较高的人说话往往能起到“一锤定音”的作用。

原告罗庭昌诉被告罗庭学土地承包经营权侵权纠纷一案,双方为1.5亩水田产生纠纷多年,被告凭着家族弟兄多仗势欺人,以原告承包耕种的水田是其祖宗田为由,使用各种手段长期霸占该水田耕种收益。乡司法所为平息双方纠纷,曾下去调解两次,但被告家族弟兄多又蛮不讲理,调解未能成功。因70高龄的杨文珍老人在当地苗族群众中威望较高,黄登林请杨老到法庭协助调解。经他老人家协助说服教育,双方很快达成协议,被告同意退出侵占多年的所谓“祖宗田地”。

针对农村中的突出纠纷,黄登林组建了辖区人民调解工作网络,把自己的手机号码和办公室电话号码发到各村调解委员会,告知他们工作中遇到什么麻烦、法律问题,可以24小时打电话咨询,保证给予满意答复和指导。他还收集了各村调解委员会主任、委员的电话号码,法庭办案人员在办案中可以打电话了解相关案情,请村调解委员会协助调解,形成一个互动调解网络。

五年来,黄登林个人主办案件800余件,无一错案或发回重审或改判,为辖区民族团结和社会稳定做出了积极贡献。

相关阅读xiang guan yue du

广西首季CPI总水平比去年同期上涨1.3% 高出全国1%

据国家统计局广西调查总队调查统计,今年1、2、3月广西居民消费价格总水平同比分别上涨1.0%、1.5%和1.5%,与全国相比,前三个月各月分别高于全国0.2、0.1和0.1个百分点,首季平均居民消费价格总水平比去年同期上涨1.3%,比全国平均水平高0.1个百分点。 【详细】

“广西特产行销全国”巡展启动 300多种名特优产品进京找“婆家”

4月27日,自治区商务厅组织广西名特优企业抱团参加“2015北京国际优质农产品展示交易会”,拉开了“2015广西特产行销全国”的巡展序幕。 【详细】

全国测绘资质管理工作会议在南宁召开

4月28日,由国家测绘地理信息局举办的测绘资质管理工作会议在南宁召开。广西作为7个先进省(区)之一,大会上作交流发言 【详细】

住桂全国政协委员座谈会在邕召开

4月28日,住桂全国政协委员座谈会在南宁召开。会议总结住桂委员在全国政协十二届三次会议期间的履职情况,围绕如何进一步发挥好住桂政协委员的作用进行探讨交流。全国政协委员、自治区政协主席陈际瓦主持会议并讲话 【详细】

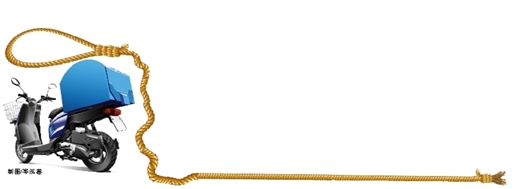

南宁列全国十大"堵城"? 给"任性电驴"套上"缰绳"

近日,一则“南宁名列全国十大‘堵城’”的消息引起了各界的关注。与上榜的其他“堵城”相比,遍布大街小巷的电动自行车(俗称“电驴”)堪称南宁的一大特色:截至3月底,仅南宁市区登记在册的电动车就达130余万辆,且以每天新增1200辆的速度增长,人均拥有率及车辆密度 【详细】